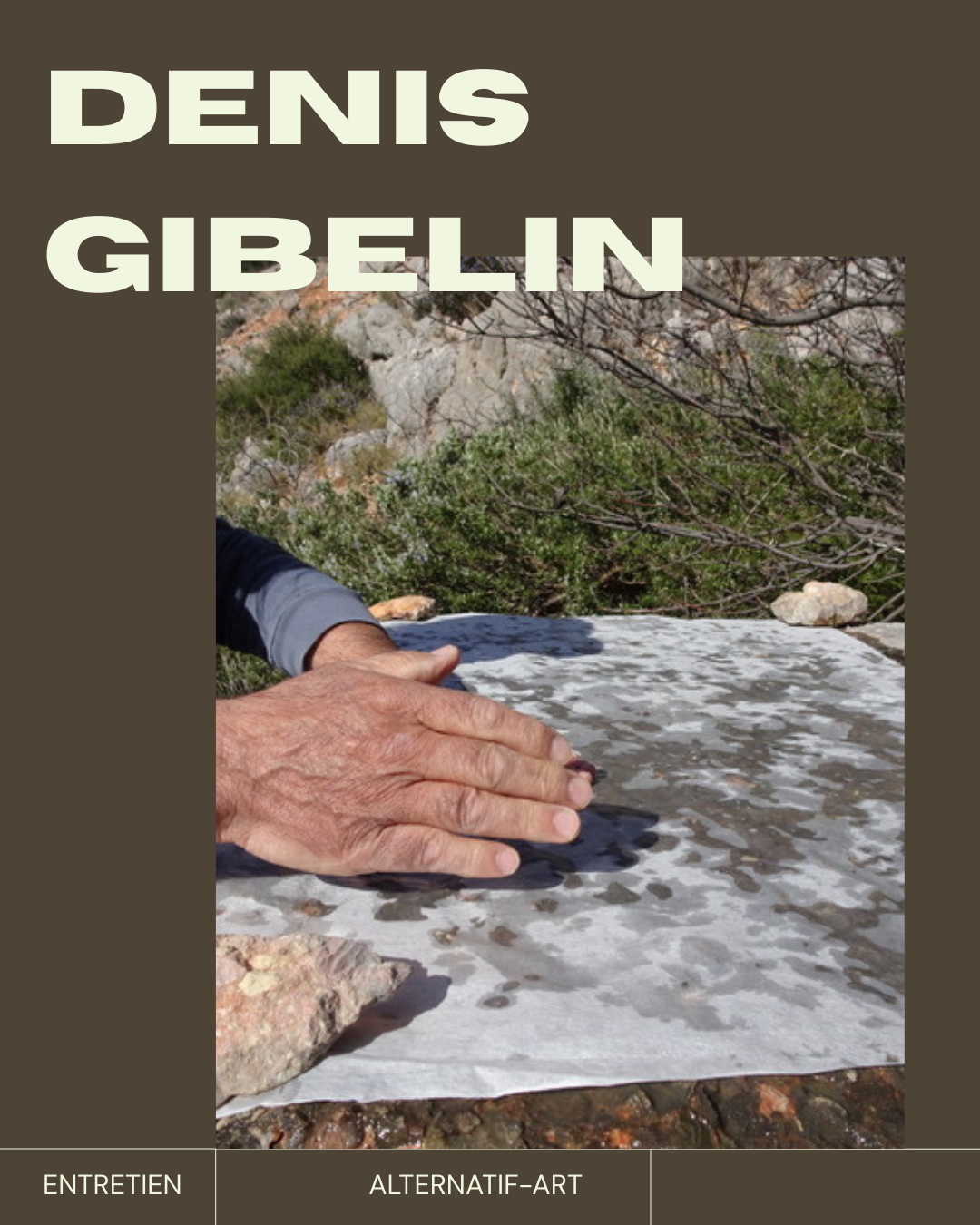

Glaner, marcher, disparaître : entretien avec Denis Gibelin

Chez Alternatif-Art, nous ne cherchons pas à accumuler des contenus.

Nous cherchons des expériences, des démarches sincères, parfois discrètes, souvent éloignées des circuits attendus de l’art contemporain.

La rencontre avec Denis Gibelin s’est faite ainsi : par un message simple, presque prudent, envoyé après la lecture de deux articles publiés sur notre plateforme — l’un consacré à l’âge des artistes, l’autre à la notion d’imposture.

Dans son message, Denis ne revendiquait rien.

Il parlait de son âge, de son autodidaxie, de son rapport au paysage, du fait de glaner plutôt que d’inventer.

Il évoquait une pratique construite dans la marche, l’attention, l’expérience directe du territoire.

Et surtout, une chose essentielle : continuer à chercher.

Cette interview est née de là.

Non pas pour expliquer une œuvre, ni pour la justifier, mais pour laisser apparaître une pensée à l’œuvre, une relation au monde, au temps, au collectif, à la disparition.

Publier cet entretien, c’est prolonger ce geste : donner un espace à une démarche qui se tient volontairement à la lisière — des institutions, des objets, des certitudes.

Entretien avec Denis Gibelin

Vous parlez souvent de « glaner » plutôt que d’inventer. À quel moment avez-vous compris que votre travail se construirait davantage dans l’observation, la marche et l’expérience que dans la production d’objets au sens classique ?

Glaner, j’aime beaucoup ce verbe. Glaner nécessite un déplacement et une attention soutenue qui aiguise le regard.

Le regard et la marche sont indissociables, ces deux facultés se retrouvent dans cette action de récupérer des restes, de recueillir des bribes, de découvrir, d’inventer — dans le sens donné par les archéologues — pour les assembler et leur donner une nouvelle esthétique, souvent éphémère.

La production d’objets nécessite davantage de savoir-faire, de prérequis qui précèdent la réalisation.

J’agis en autodidacte, avec instinct, mais toujours avec une intention préliminaire et en privilégiant une économie de moyens.

Mes premières expositions remontent aux années 90. Les œuvres présentées étaient des travaux d’atelier, souvent des collages de papier.

Mon parcours vers l’observation, avec la marche comme outil, a été lent. Je l’ai vécu comme une libération.

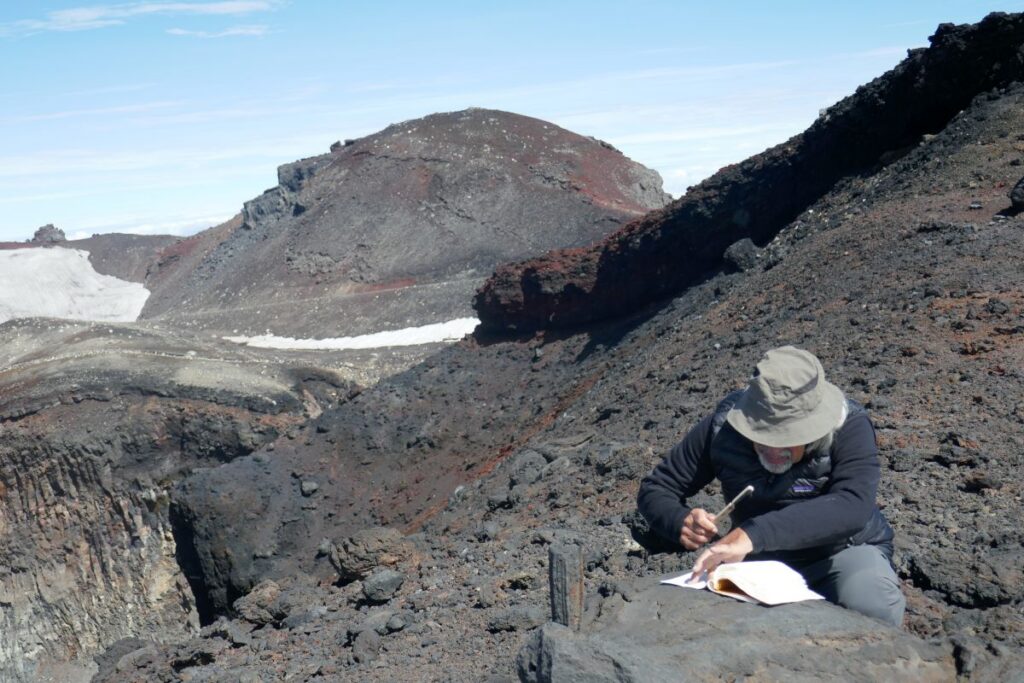

Réaliser des empreintes de lave au sommet du Mont Fuji, c’est une belle expérience artistique et humaine.

Sur votre site, le paysage n’est pas un sujet mais un espace d’action. Qu’est-ce que le fait de travailler dans le territoire, plutôt que face à lui, change profondément dans votre rapport à l’art ?

Il y a deux approches du paysage.

Une première approche pour laquelle la marche est le vecteur essentiel Je rentre physiquement dans le paysage, je suis en contact avec la matière en réalisant des empreintes sur papier japonais (La ressemblance par contact – Georges Didi-Huberman) ou en relevant des points GPS qui sont traduits par un code en couleurs. Cette pratique est dans le prolongement du land art (Richard Long et Amish Fulton) sans qu’aucun élément du paysage ne soit modifié, elle exclue toute représentation. Ces empreintes seront montrées dans un autre lieu « d’exposition » (Espace l’Art Concret – Mouans Sartoux). Le paysage devient ce que j’ai appelé « terr-e-toile ».

La deuxième approche va modifier le lieu, la matière est trouvée sur place, elle est souvent du bois

mort, des troncs ou des branches arrachés lors de tempête, les éléments climatiques mais aussi les

animaux font partie du récit, j’accompagne alors la transformation de la matière, je travaille avec le

bois, je qualifie alors cette intervention de « territoire partagé » (Giuseppe Penone). Les œuvres ainsi

produites sont données à voir sur le lieu même de leur réalisation.

Le paysage est un lieu de travail temporaire, je m’y attarde avec attention et quelques fois il est le

matériau même, il est alors territoire et atelier.

La marche revient comme un geste central dans votre travail. Est-ce pour vous un moyen de mesure, de dessin, de pensée… ou tout cela à la fois ?

La marche est le vecteur et l’élément fondateur.

Elle permet de traverser le paysage, de le personnaliser, de l’identifier, de le mesurer, de le structurer.

Elle est aussi un lieu d’interrogation et de réflexion.

Beaucoup de vos interventions sont éphémères, parfois vouées à disparaître. Quelle place tient cette disparition dans votre démarche artistique ?

Il s’agit de ne pas imposer une présence durable dans le paysage.

Ma démarche s’inscrit dans un processus naturel de transformation et de destruction.

Elle pose la question de la place de l’art dans la nature (Herman de Vries).

Vous exposez depuis longtemps dans des jardins, des espaces naturels, un arboretum d’altitude. Pourquoi est-il important pour vous que l’art sorte des lieux institutionnels ?

Les milieux institutionnels sont fermés.

Le terme de « milieu » en dit beaucoup.

Je préfère les lieux périphériques et libres.

Vous êtes président de no-made-l’association depuis plus de vingt ans. Que vous apporte encore aujourd’hui le travail collectif ?

Dans ma jeunesse, je ne pouvais concevoir mon avenir qu’au travers du collectif.

Je suis dans une fidélité, une continuité.

Le travail de groupe est présent dans tous les arts. L’interaction est propice à la création.

Vous évoquez votre âge sans détour. Le temps est-il devenu un allié dans votre pratique artistique ?

Non.

Ce n’est pas un allié, c’est une entrave à ma liberté d’expression.

Je suis beaucoup plus mesuré.

C’est paradoxal.

Être autodidacte est souvent perçu comme une limite. En quoi cela a-t-il structuré votre liberté de recherche ?

Je n’ai pas eu le choix.

Le terme de milieu est révélateur.

Se former seul permet d’explorer, de se perdre, de rencontrer l’autre.

Jusqu’où est-il important de laisser le spectateur interpréter ?

Je considère une œuvre terminée lorsqu’elle est disponible aux regards des autres.

Le lieu fait partie de l’œuvre.

Il est parfois nécessaire de donner quelques pistes, mais sans enfermer le regard.

Qu’attendez-vous aujourd’hui de cette visibilité ?

Un retour d’expériences.

Un écho.

Et peut-être quelques opportunités pour continuer à montrer mon travail.

C’est la finalité de ma démarche.

Territoire partagé – Denis Gibelin – Dialogue avec Penone – Un film de Janaka Samarakoon

Conclusion

Le travail de Denis Gibelin ne cherche ni l’effet, ni la démonstration.

Il s’inscrit dans un temps long, fait de déplacements, d’attentions, de présences discrètes au monde.

À travers la marche, le glanage, l’intervention minimale, l’œuvre n’est jamais un objet isolé :

elle est relation, contexte, expérience partagée — parfois vouée à disparaître, mais jamais à s’imposer.

Cette interview ne clôt rien.

Elle ouvre plutôt un espace de lecture, de regard, de réflexion, où l’art ne se place pas au centre mais au milieu : au milieu d’un territoire, d’un collectif, d’un paysage, d’un récit en cours.

C’est aussi pour cela que nous avons souhaité publier cet entretien sur Alternatif-Art : pour donner voix à des démarches qui avancent sans bruit, mais qui continuent, inlassablement, à chercher.

Le site de l’artiste : www.denisgibelin.com